あの人と小田原 ―新栄堂 高橋 薫さん・昌仁さん―

小田原に長く住んでいる人には、どんな方々がいるのでしょうか?

その人の半生から、そこから垣間見れる小田原の知られざる歴史まで。ひとりの人、ひとつのお店を通して、小田原を深く掘り下げるコラムです。

“天然”たい焼きが愛され続けるお店「新栄堂」

たい焼きには“養殖”と“天然”があるってご存知ですか?大きな焼型で一気にたくさん焼くのが“養殖もの”、一匹ごとに分かれた焼型を人の手で返しながら焼くのを“天然もの”と言うそうな。手間がかかり技術も必要なため天然のたい焼き屋さんは年々減っているんですって。神奈川県内にあるたい焼き屋さんのうち、天然ものを焼くのは8店舗だけになってしまいました。

小田原市中町の芦子橋のたもとにある〈新栄堂〉は、その天然たい焼きが食べられる貴重なお店。直火で一匹ずつ丁寧に焼かれるたい焼きは、薄皮で端っこがカリッとしていて、豆の風味を感じる甘さ控えめのつぶあんがぎっしり詰まって…昔ながらの「そう、これこれ!」って言いたくなる素朴なおいしさです。

懐かしい佇まいの残る〈新栄堂〉

これが新栄堂のたい焼き。おすすめは購入したらすぐ食べること!サクサクの薄皮を存分に楽しめます

「先代の味をそのまま引き継いでるだけなんだけどね。生地にも甘みがあるから、あんこはちょっとバランスを取ってるみたいだね」

そう言いながらたい焼きを焼くのは、〈新栄堂〉の2代目店主である高橋 薫さんです。兄の昌仁さんとおふたりでお店を営んでいます。

店主・薫さん

兄・昌仁さん

看板の印象から“たい焼き屋さん”というイメージの方も多そうですが、実はその始まりは瓦せんべいの工場。現在でもお店のなかで焼いていて、小田原城天守閣のお土産屋さんや小田原駅のコンコースにあるキオスク「NEW DAYS」でも購入できます。

今も長年のファンが通う、創業者・祐治さんのお人柄

創業者はおふたりの父、祐治さんです。以前お店を訪れたことのある方なら、おだやかなお父さんが優しく迎えてくれた記憶があるかもしれません。

薫さん(以下、K):「亡くなってもう3年くらい経つんだけど、いまだに“あれ、おじいちゃんは?”なんて聞く人が結構来るよ。いい意味で馴れ馴れしいっていうか人付き合いが良かったから、ファンがいたんですよね。お客さんと仲良く話してていつも楽しそうでしたよ」

火床(ひどこ)の前に立つ祐治さん[Instagramより @ashigalove様 2018年撮影]

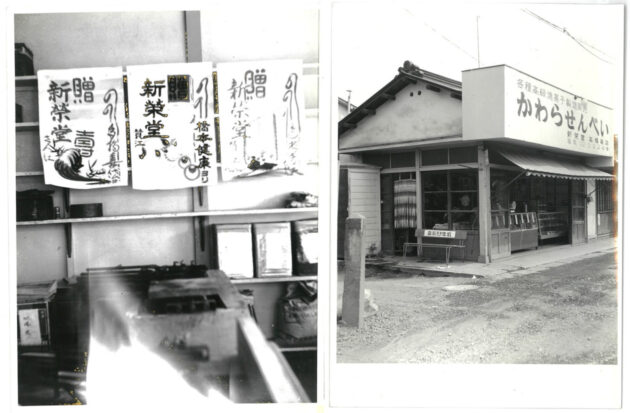

先代・祐治さんが新栄堂を始めたのは1960年(昭和35年)。瓦せんべいの工場として小田原市東町で創業しました。埼玉出身で修行したのは東京・江古田でしたが、何度か旅行で訪れた箱根を気に入って小田原での独立を決めたそう。小田原への移住をおすすめしている旧三福不動産としてはなんだかシンパシーを感じてしまいます。

現在の中町へ移転されたのは創業から4年後、東京オリンピックが開催された1964年(昭和39年)です。店頭でたい焼きの販売を始めたのもこの頃で、現在でも活躍しているたい焼きの焼型を中古で譲り受けたことがきっかけでした。

現在のお店のある中町へ移転した時の写真

昭和の時代、お店の周りには今よりも商店や工場が多く人通りも多かったと言います。

昌仁さん(以下、M):「子どもの頃はそこの角には雑貨屋さんがあって、あとは八百屋さん、スナック、喫茶店、食堂…。商店街ってほどではなかったけど今よりもっとにぎやかだったよね」

K:「昔は朝7時からお店開けて通勤前の人に牛乳や菓子パンなんか売ってましたね。工場もたくさんあったから、残業する人の夜食用に食パンにバターとかジャム塗ったやつを配達しに行ったりして」

おふたりが幼かった高度成長期には小田原にもどんどんお店が増え、1954年に1,981店舗だったお店が1974年には3,831店舗へと倍増しました。1958年の調査では、県内の郡士別の商店数では横浜市、川崎市、横須賀市に次いで4位でしたが、一店舗あたりの販売額では横浜市に次いで2位。時代の後押しもありつつ、小田原がにぎわった豊かな時代だったことがわかりますね。

1967年に撮影された錦通りの様子[小田原デジタルアーカイブより]

焼き方とレシピの精度を上げ、二代目らしい美味しさへ

二代目・薫さんは、会社員として勤めたあと15年ほど前から父と共にお店に立ち始めました。子どもの頃から、そして社会人になっても先代からお店を継いでほしいと言われたことはなかったのだそう。

M:「手伝いくらいはしたけど、継げなんて口では言われたことなかった。ふたりとも全然違うことしてたよな」

K:「そうそう、でもじいさん(※父・祐治さん)が店やってるのが楽しそうだったし、ここで終わらせちゃうのもったいないなと思ってね。ある時、“俺やってみたいんだけど”って言ったら“おぉ、そうか!”って。泣くんじゃないかってくらい嬉しそうだったな…。だいぶ日本酒飲まされましたよ」

瓦せんべいを焼く機械。祐治さんの代から大切に使ってきました

年齢を重ね長時間の立ち仕事が辛くなってきた祐治さんに代わり、お店に入ると徐々に薫さんがたい焼きを焼くことが増えてきました。若い頃から催事への出店を手伝っていたこともあり、焼き方は心得ていました。

K:「概ねはできてたから、口うるさく言われたことはないですね。勝手に焼けば、って感じで。ただ横でずっと見張りされてたよ(笑)。自分がやれなくてもそばに居たいのかな、見守る感じだったね」

祐治さんが立っていた場所で今は薫さんがたい焼きを焼きます

実は薫さんは先代とは少し焼き方を変えているのだそう。

K:「いやぁ、昔から俺のほうが上手く焼けるんじゃねぇかなと思ってて…(笑)。じいさんは適当だったから、そのやり方だと型に均一に火が当たんないな、とかいつも思ってた。じいさんだけの技はあったみたいだけど」

M:「ふふ…じいさんは感性でやってたんだよな。自己流だから焼き方がいろいろあって、時々バラつきが出ちゃう」

“天然もの”のたい焼きの良さは、一匹ずつの焼型でじっくり焼くことで水分が飛んでパリッ、カリッと香ばしくなること。薫さんは焼型全体に等しく熱が入るよう、ポイントとなる点に確実に火を当てることを徹底しました。おおらかな先代に対して、きっちりやりたいタイプの二代目。薫さんは徐々に自分らしいスタイルを確立していきます。

K:「じいさんは配合も聞くたび毎回違ってるから、もう自分で基準の量を探して作るようになって今に至ってる。基本は一緒なんだけど、曖昧な部分の精度を上げたって言うのかな。だから俺の代になって味は褒められるようになったと思うよ(笑)。この瓦せんべいは高級な卵使ってるんですか、なんて。鼻高々になっちゃうよね」

瓦せんべいはお店に来るお客さんだけでなく卸先の業者さんからも評判がいいそう。そうそう、新栄堂の瓦せんべいは、味の奥行きがありながらサクッと軽快な歯ごたえと口溶けの良さがあって、バランスが良く本当においしいんです!父の生み出した商品を息子がさらに美味しくする、ってなんともグッと来る進化です。

新栄堂の瓦せんべい。種類豊富でそれぞれ違った味わい

会社員時代に培った技術・知識が今も活かされている

薫さんは新栄堂を継ぐ前は機器メーカーの技術者としてお勤めでした。

K:「最初は検査の部門にいたんだけど、趣味で物作るのが好きなんで機械を加工する場に出入りして“これはあれに使える、あっちにも使える”なんて目をキラキラさせてたらそこのグループ長に“お前はここに来い”って呼ばれて異動になって。好きなもんだからどんどん吸収していろいろ任せてもらえましたね」

その部門のグループ長まで務めた後、今度は培った技術力を買われ全国を飛び回る修理部門へ異動になります。

K:「お客さん先で悪いところをすぐ見つけてパパっと直すと“え、何したの?!”なんて驚かれて楽しかったですね。他のエンジニアはダメでも君だったらいいよ、って機械触らせてくれるお客さんがいたりね。お客さんとのやり取りも勉強になったよね」

会社員時代に培われた機械加工の技術や知識は新栄堂でのお仕事にも存分に活かされているそう。

K:「このたい焼きの火床(ひどこ)は元々じいさんが木枠で作ったんだけど、ちょっと雑だったからステンレスで自分で作り直したの。機械加工してたから適当にやるのが嫌なんで、ビシッとさせたくて。これは結構自信作。瓦せんべいの機械も自分でメンテナンスするしね」

少年のような瞳でいきいきと話す薫さん。でも機械の話もたい焼きや瓦せんべいの話も同じ熱量で前向きに語る姿がとても印象的でした。愛を持ってお仕事をされていることが伝わってきます。

先代から受け継いだ焼型を自身の手でメンテナンスしながら大切に使っています

そんな薫さんでも、たい焼き作りにおいてはまだ完璧にできない部分もあると言います。

K:「火加減はね、ビシッと一発で当てられないことがあるのはまだ修行中だな」

M:「相手が鉄の焼型なんで、夏と冬でも違うし朝は冷えてるし」

いつもおいしい商品を提供するためには、毎日同じことをすることと日々調整することどちらも大事だとおふたりは考えています。この探究心こそが今日も新栄堂のたい焼きをさらにおいしく進化させているのです。

まちかどの名店が未来へ繋がることを願って

見るだけでお腹が空いてくる、美しいビジュアル!

昭和、平成、令和と3つの時代に渡って小田原の皆さんにおいしさを届けてきた新栄堂。ファンのひとりとしてこれからのことも気になります。

K:「いつまでもずっとできるわけじゃないけど、70歳まではやりたいね。喜んでくれる人がいて続けて来られたから」

まだ決まったわけじゃないけど…と前置きがありましたが、実は昌仁さんのお孫さんがお店の継承に興味を持ってくれているそう。

K:「このままなくなるのはやっぱりもったいないな、って。もし継いでもらえたらちゃんとお店を回せるように、今から基礎をつくって頑張らないといけないかな」

新栄堂の味がまた次の世代に引き継がれて、小田原で愛され続けることを心から願います。まずはぜひお店を訪れてアツアツのたい焼きやサクサクの瓦せんべいを味わってみてほしいなぁ。これからもずっと通いたい、まちかどの名店です。

▶新栄堂

住所)小田原市中町2-9-8

営業時間)9:00-19:00 ※たい焼きは14:00-(たい焼きは7月から9月はお休み)

定休日)日曜日(祝祭日はおおむね営業)

参考文献:

・たい焼き ともえ庵(2022年).「2022年 全国一丁焼きのたい焼き店調査調査 調査結果(店舗一覧)」.(参照 2025-02-16)

・小田原市.「小田原市史 通史編 近現代」.小田原市,1995年,P764

・小田原市.「小田原デジタルアーカイブ」.(参照 2025-02-16)

▼新栄堂さんのお取引先でもある〈野澤作蔵商店〉さんにもお話をお聴きしています